目前是全球产业发展动力青黄不接的阶段,是各种“大坝”出现的核心原因。真正的企业家,是变化的创造者和变化走向的塑造者

特朗普再次当选美国总统后,产业界出现了一些担忧,认为他的第二个任期大概率将加大国际社会的“逆全球化”潮流。原因在于,特朗普政府开始运转后,预计将推进一系列国内外激进议程,包括但不限于大量驱逐非法移民、加征高额关税、修改经济政策、撕毁国际协议和退出相关安全条约等。

从历史角度来看,任何一场大国之间的贸易冲突,都不可避免地涉及全球产业格局和经济秩序重塑。中美之间的贸易摩擦,某种程度上是全球经济力量重心发生转移的表现。

无论是特朗普政府的关税政策,还是拜登政府的贸易应对措施,过去数年都被解读为美国政府的经济政策转型与全球化发展大势相悖,表现出的逆全球化甚至反经济学逻辑的思潮,与全球化趋势、开放发展、自由贸易明显相背而行。

那么,特朗普政府2.0时代,中国产业的全球化环境将出现哪些变量?中国企业出海的应对策略是什么?

清华大学经济管理学院教授、清华产业创新MBA学术主任朱恒源就这一主题近期接受了《财经》专访。朱恒源判断,如果说2018年特朗普1.0时代之前,中国企业的全球化是“自然全球化”,那么这一轮中国企业全球化则可以视为“受迫全球化”。

相对于上一轮“自然全球化”,中国各产业尤其制造业能力和效率的提升,自然而然融入全球供应链分配的进程,“受迫全球化”意味着以美国为首的发达国家不会再接受自然全球化进程带来的可能结果,利用增加关税等政策工具,限制其他国家技术创新,这会造成全球产业分布格局的新变化。

此时,企业需要有一个更好的全球视野,做好全球产业分布,这是现在中国企业最大的挑战。

在这次访谈中,朱恒源提到了四点观察:

其一,特朗普政府2.0时代,中国企业的出海趋势不会被改变。改变的是中国企业出海的能力要求和参与全球价值链的位置。具体如何改变,剧烈程度如何?将取决于特朗普政府未来产业政策的主线选择——全面回归还是定向限制。

其二,美国制造业全面回归策略不现实,美国本土产业学习过程是逆向的,逆向学习和正向学习相比更难,而不是更简单。

其三,中国企业的这一轮全球化进程是“受迫全球化”,相对于上一轮“自然全球化”,中国企业需要在之前的“效率”为核心的目标上,加上“安全”目标,以“效率+安全”为目标。当安全受到威胁时,安全问题就会成为提升效率目标的首要因素,以增强全球韧性。

其四,撇开美国政府的政策工具箱影响,范式变迁下的全球产业竞争,比的是谁能够打造新航船,而不是谁曾拥有过旧船票。

中国企业出海逻辑的“变”和“不变”

以发达国家为核心的出海趋势短期内不会有变化,目标没变,打法变了

美国大选结果出来以后,多位工厂主告诉《财经》记者,正加速供应链转移到东南亚;还有一些工厂主主张“以动治动”,在更早之前就开始准备。

朱恒源总结,中国企业出海背后有两个驱动因素:一是全球产业结构化因素;二是全球政治影响因素。前者不受美国政局变化影响,后者则是新变量。

全球产业结构化因素是一个自然演进过程——随着中国产业发展,中国本身也有内在产业升级需求,这意味着随着中国经济发展,尤其是制造业,由原来的低土地和劳动力成本优势,转而趋向创新驱动,工资在升高,土地的成本上涨,所以一定要外移。“这个因素和过去没什么区别,是一个自然外移过程。”朱恒源说,历史上所有产业全球化都是这样的,由发达国家向不发达国家、由发达地区向不发达地区内部转移和外部转移。

全球政治变化因素方面,朱恒源提到,2017年特朗普第一个美国总统任期期间,他在企业调研和商学院学生访谈中就感受到,中国工厂外迁东南亚的趋势已经相对明显了。

特朗普的第一任期内,中美经历了全球范围内的“保护主义回潮”,企业需要去往越南或墨西哥,往全世界流动,背后真正的原因,是由于全球化成果分配不平衡之时,地缘政治上出现了所谓“逆全球化思潮”。作为上一轮全球化进程的受益方,中国企业不得不适应这样一个新变化,根据加入地缘政治因素的新产业环境来重新布局。

“这种变化确实一直在加速,还存在某种不确定性。”过去五年,中美进出口贸易存在规律——中国对美国的直接出口是下降的,但是中国对东南亚出口是增长的;对墨西哥是增长的,同时东南亚对于美国是增长的,墨西哥对于美国也是增长的。

也就是说,即便加入了地缘政治的影响因素,出海企业重新布局产业链位置和结构,过去五年中国企业出海目标仍然是以美国为核心的、购买力强的发达国家市场。

“即便是特朗普第二任期内,这种以发达国家为核心的出海趋势短期内不会有变化。”朱恒源总结,“目标没变,打法变了。”

打法会有什么变化?

朱恒源分析,这取决于特朗普政府未来产业政策的主线选择,是全面回归还是定向限制。

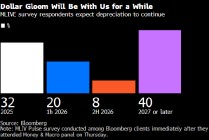

如果特朗普政府主张制造业全面回归(美国),那么极端的情况是全球都加税,中国加得尤其狠,这就好比在美国之外设置一个“大坝”,大坝内外水位差(中美制造业能力差)将决定这一策略将成功还是失败。另外,如果普遍加税的话,意味着美国普遍在与所有贸易伙伴为敌。那会产生一个新问题——对于美国国内经济的影响将巨大,加重美国国内的经济不平等。

另一个办法是定向限制,重点“直拦”中国,那么就会出现另一个问题,过去40年间全球化进程中,全球产业的价值链分布早已形成“你中有我、我中有你”格局,在全球彼此嵌套的情况下,中国企业可以选择绕道出海,对于中国企业来说,这样做降低了效率,但至少大坝内外的水位差还在,还可以实现能力的流动。对于特朗普政府来说,这并没有办法解决美国制造业回归的根源问题。

“单纯提升关税不可能改变中美在制造业能力的势能差,流动的动力仍然在,只不过是通过什么方式进去而已。”朱恒源判断,“最后是拦不住的。”

美国制造业短期内全面回归不现实

美国要重塑制造业能力,会遇到两个挑战:一是美国社会内部的挑战;二是美国政权更迭带来的政策不确定性挑战

大坝防洪的一个基本原理是,通过一段关键时间的严防死守,待洪峰过去,让坝内坝外的势能差尽量降低。

“美国要认真解决制造业回归这个问题,就要降低与中国在制造业的产业能力上的水位差。”朱恒源认为,“但即便是美国,也需要特别长时间,而且很费劲。”

中美之间的制造业差距背后是产业能力的差距。中国的产业发展在经历了过去将近20年时间,它其实是一个方向明确、系统性升级的过程。

方向明确非常重要,中国在制造业产业能力积累方面是后发国家,应该往哪个方向走,在很长一段时间里,前面有美国、德国、日本这些国家的经验可借鉴;另外,在战略节奏方面,在过去的十几年间,中国产业能力的建设是有连续性的、不断升级的过程。

美国要重新塑造制造业的产业能力,会遇到两个挑战:一是美国社会内部的挑战;二是美国政权更迭带来的政策不确定性挑战。

先谈系统内部的挑战。当初驱动产业转移出去的那些经济力量依然存在,因此要去把那些产业能力带回去时,产业学习的过程是逆向的。

何为“逆向”?中国的产业能力增长是由低端到高端、由简单到复杂,好比小孩子学习的过程。让一个中老年人去练“童子功”,这本身就违反了生理上的成长规律,聊以自娱是可以的,但去参加江湖武林大赛取得好成绩,难。

“逆向学习和正向学习相比,更难,而不是更简单。”朱恒源评价,它(重塑制造业能力)与美国现有的产业结构、社会结构、教育结构天然矛盾。

以产业结构为例,制造业要回归,投资制造业的回报,与美国擅长的其他高科技产业的投资回报相比哪个高?答案是显而易见的,资本的选择也是显而易见的。

此外,在美国社会结构条件下,美国的教育系统怎么能够为制造业回归去提供充足的人才?美国高等教育体系各州相对独立,制造业人才与现有的教育系统结构并不匹配。

政权更迭带来的政策不确定性挑战是更大麻烦。产业能力积累是一个长期过程,需要相对长期稳定的政策和执行。美国在奥巴马时代就意识到要带制造业回美国,出台了相应政策。奥巴马卸任后,特朗普接任,他事实上推翻了奥巴马政府的一系列政策做法,采取了自己的方式。到拜登时代,又采取了另一套制造业产业政策。

“你会发现他们的制造业大政策是不具备连续性的。”朱恒源评价,不同的执政团体对于产业政策本身的看法就有分歧,做法更有分歧,需要经过多轮碰撞调整才能达成共识,这又会浪费很多时间。

“无法保证政策的延续性,也没有足够的耐心和定力投入到制造业重建上,会让美国的制造业回归目标大于实际。”朱恒源判断。

中国企业如何应对“受迫全球化”?

当前新一轮全球化效率必然有所损耗,宏观上不可避免会有一轮重复建设。中国企业应利用好政治博弈中的“中间地带”

基于以上分析,如果美国在制造业回归这件事情上需要很长时间才有可能实现的话,中国制造业出海将仍是一个长期机会,所有企业都应该结合自己所在产业及企业自身实际情况,做好全球产业能力分布评估。做好这个评估,不能只基于全球政治经济格局变化,也不能只基于传统的产业分布格局,这对中国企业的全球化能力其实提出了更大挑战。

朱恒源将目前的全球化态势总结为“受迫全球化”,相对应的,此前中国企业参与全球产业分工的过程,是“自然全球化”。

“自然全球化”特征明显——以能力为基础,以效率为唯一目标,全球自然分布。他解释说,上一轮全球化形成了一个全球产业的分工体系,这个产业体系以各个国家和地区的产业能力为基础,再根据各个地区的资源比较优势,形成了一个全球的分工合作体系。这个全球分工体系是相互嵌套、相互依存的。各参与方都假设或默认这个分工体系的合作性。

“受迫全球化”阶段,中国企业需要在之前的“效率”为核心的目标上,加上一个“安全”目标,以“效率+安全”为目标。当安全受到威胁时,安全问题就会成为提升效率目标的首要因素。

“安全”目标的出现并非空穴来风。朱恒源解释,以美国为代表的发达国家,认为自己并非“自然全球化”的受益者,受益者是中国等国。“美国政府加关税就是一种制衡工具,它确实会造成全球产业分布的基本原则发生变化。”

新环境之下,一家公司需要更加灵活,需要有能力预判怎么选择出海目标国家和地区是安全的,去分布产能,因此全球产业的分布就出现了所谓的“以能力为基础,以效率加安全为目标”的新原则。

“这时就出现了两个维度和目标,那效率和安全是什么关系呢?当安全不受威胁的时候,那仍然是以效率为目标,退回了‘自由全球化’状态。”

在“受迫全球化”阶段,全球化比原来更复杂,“效率+安全”的出海能力是中国绝大多数企业之前所不具备的。

不过,朱恒源强调,无论怎么变,全球化的底层逻辑仍然以制造业产业能力为基础。“自然全球化阶段形成的产业能力是现阶段的分布基础,你不可能在某国的政策工具指挥棒下,让一个制造能力基础特别差的国家一下子就做成了高端制造,替代现在的制造业大国。”

“全球化的基本规律仍然存在——即产业能力从高处流向低处。区别在于,可能需要绕过一些障碍,但最终仍然会流向需要的地方。”

“全球化是一个潘多拉盒子,一旦打开,就不可能回去。”朱恒源认为,全球化步伐是不可逆的,一些国家可以通过增加“大坝”改变全球化进程,增加其他国家产业化能力流动的成本,但是要回去是不可能的。那么对于出海的中国企业来说,面对的现实挑战无非是面对外部环境变化,“让能力的水流直接流过去还是绕着流过去”的问题。

他判断,从产业上说,新一轮全球化将出现以中美为代表的两个系统,中间形成联通缓冲地带的格局。

中国系统相对来说产业结构相对完备,但在先进创新型技术方面相对不具备优势;美国为代表的发达国家系统在基础科研和技术创新上有优势,但在完整产业化方面有短板。两套系统都在补齐短板。因此联通两个系统的中间地带有了独特价值,成为双方争夺的重点。

“这些中间地带的国家、地区和公司,需要对接两套系统的能力,希望在两边都能获利。”朱恒源判断,基于这样的情况,当前新一轮全球化效率必然有所损耗,产业上不可避免会有一轮所谓的重复建设。

“在之前的自然全球化逻辑体系里,全球只需要一套产业系统,中美互有长处,彼此互补,中美补短板的过程就是浪费,到了现在‘受迫式全球化’的叙事框架里,它变得合理了。”

他建议,当下中国企业出海应该更加重视全球政治的中间地带,这些地区和国家可以作为缓冲区。如东欧、中欧及一些发展中国家或非洲、拉美的一些亟待发展的国家。“这些国家和地区其实原来不是中国制造业出海的最终目的地。但现在它们需要中国企业,中国企业也需要它们,甚至发达国家也需要它们。”

当不安全因素增加,毛利不那么高,但安全性因素相对更高的“中间地带”市场,综合下来会成为更现实的出海目的地。“不要一味追求发达市场钱好赚,不发达市场钱更难赚,一个国家、产业、企业要想真正融入全球化进程,凸显全球影响力,需要经历蛮荒状态,从零开始。”

综上所述,在“受迫全球化”时代,中国企业一方面仍然可以通过中间地带完成与发达国家的贸易联系,继续维持你中有我、我中有你的贸易过程,拓展产业发展空间;另一方面,在全球非发达国家和地区,通过中国产业能力的外溢来帮助这些国家发展,并开拓新的市场空间。

“两个空间加起来,即便是全球趋于政治动荡的情况下,仍然是未来中国企业出海的中长期发展道路。”朱恒源判断。

如何打造范式变迁下的新航船

我们在很多时候把“不一样”当困难。自然全球化阶段中国企业其实也困难,这次和上次不一样而已

当下大国之间围绕贸易、技术、人才的争拗,究其本质,其实是范式变迁所推动的全球产业大重构过程中张力和冲突的体现。

何为“范式变迁”?物理学上有一个现象,叫电子跃迁,围绕原子核旋转的电子,处于不同的能级轨道上,处于低能级轨道的电子,吸收足够的能量,就能够跃迁到新的高能级轨道上。类似的,经济的发展中,每当遇到产业革命的时候,也会面临不同的范式轨道的转换,也可以称之为“技术-经济范式的变迁”。

朱恒源用“跃迁”形容当下全球正在经历的产业转型。“技术-经济范式的变迁”,指在若干通用技术取得关键性突破后,相互关联的“技术族群”出现大规模创新,随之形成了相互关联的市场、产品、工艺、技术、组织和管理创新的组合,开辟出一些新的投资和盈利的市场。这些变化最终将影响产业形态、结构和组织体系,最终改变社会结构,引发新的产业革命。

回到产业创新,全球产业发展目前普遍面对困难。朱恒源认为,本质上是因为大家在全球都找不到新增长点了,大家都在试探产业的新增长点。

比如,大家都知道AI是下一代产业中兴的引爆点,但什么时候到来?怎么到来?所有人都在试。此前工业革命的产业范式发展动能已经榨取得差不多了,新的产业范式能开启大增长机会又还在试探中。

“范式变迁下的全球产业竞争,比的是谁能够去打造那个新的航船,而不是谁有一张过去的旧船票。”朱恒源认为,产业发展动力青黄不接的阶段,确实是一个痛苦阶段,也是各种“大坝”出现的核心原因。对于企业家来说,真正的企业家,其实是最欢迎“变化”的那一类人,他们甚至有的时候是变化的创造者和变化走向的塑造者。

对于中国产业来说,在全球的这个产业大变局的情况下,把底盘做稳了以后,能够来探索出新的产业范式,而且能够被更多的国家或者地区来接纳和效仿,就可以锻造出新的产业领导力。

他判断,这将是一个持续10年、20年的事,现在正处于新产业范式萌芽早期。“假如这一轮的产业创新节奏确实如此,影响又如此重大且前所未有的话,作为一个教育工作者,除了见证新一轮历史变迁,还能做的贡献,就是为这场世纪罕有之全球大变局培养产业创新人才。”

全球产业链历经数十年纵横捭阖,时至今日,上一代井然的秩序正在变化,企业家作为这一轮范式变迁的主角,需要更多跳出既有规则的勇气。“越是动荡时代,越需要企业家精神。越是动荡时代,越是企业家精神大展身手的机会。”

发表评论

2024-12-13 00:29:44回复

2024-12-13 02:59:19回复